原标题:多通道压力扫描阀的制造难点与应用限制解析

原标题:多通道压力扫描阀的制造难点与应用限制解析

导读:

多通道压力扫描阀的制造难度较高,主要因其涉及精密机械加工、复杂流体通道设计以及高精度传感器集成,对材料耐压性、密封性和长期稳定性要求严格。多通道同步校准和抗干扰能力提升也增加了...

多通道压力扫描阀的制造难度较高,主要因其涉及精密机械加工、复杂流体通道设计以及高精度传感器集成,对材料耐压性、密封性和长期稳定性要求严格。多通道同步校准和抗干扰能力提升也增加了技术门槛。其未被广泛采用的原因包括:1. **成本高昂**,研发和生产投入大;2. **维护复杂**,需定期校准且故障排查困难;3. **应用场景有限**,普通单通道阀已满足多数需求;4. **替代方案成熟**,如分布式单阀系统或电子扫描技术更灵活。尽管多通道设计能提升效率,但性价比和实用性制约了普及。

一、先聊聊“好做吗”这个问题

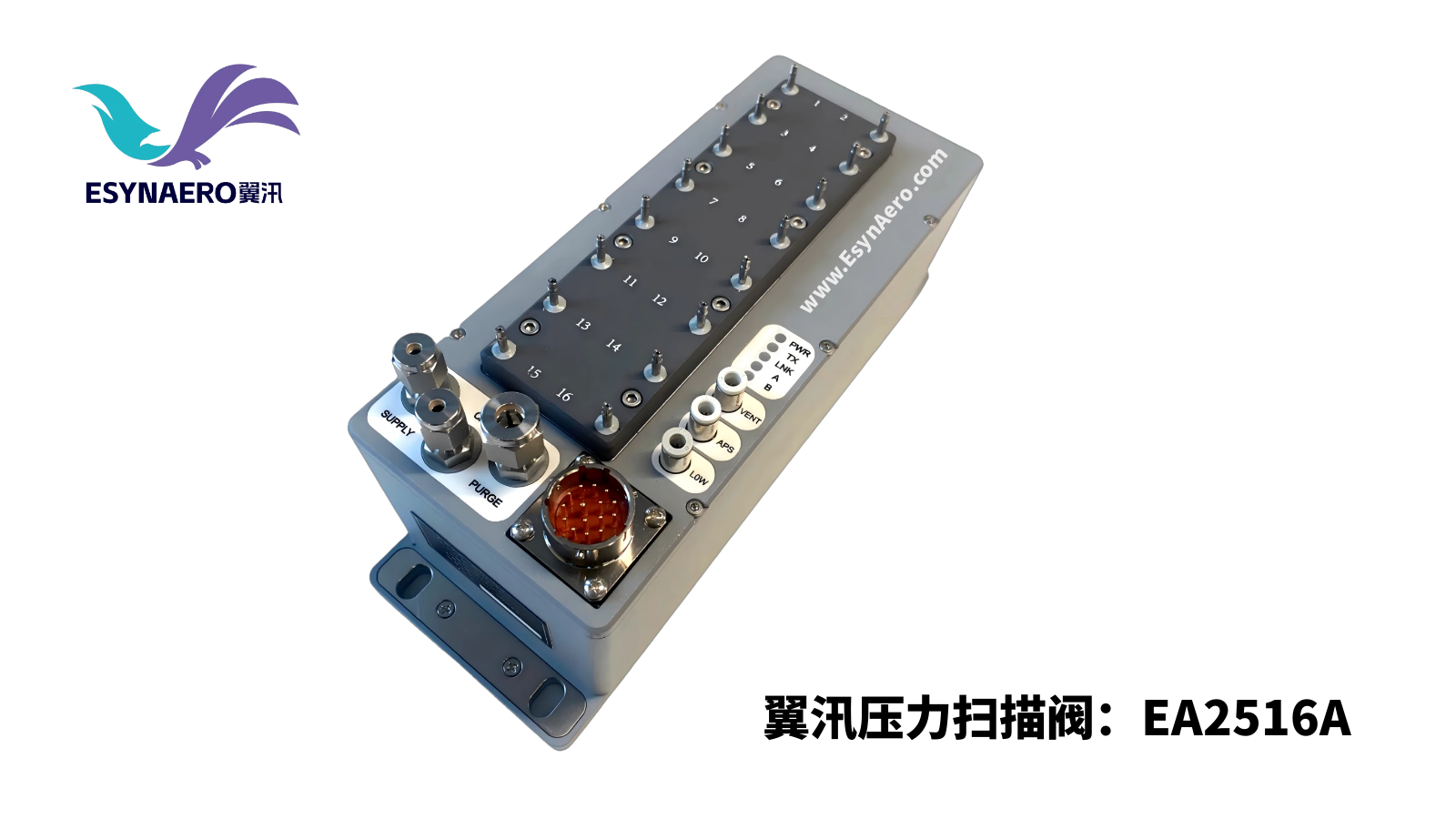

如果你是个搞流体控制、工业自动化或者实验室测量的工程师,可能早就听说过多通道压力扫描阀(Multi-Channel Pressure Scanning Valve),这东西本质上就是个“压力数据的快递员”——能同时采集多个测压点的数据,然后按顺序或者并行传输给控制系统或者记录仪,听起来挺高科技,但实际做起来,真的有那么容易吗?

1. 技术门槛:不是随便焊几根管子就能搞定

多通道压力扫描阀的核心难点在于密封性和切换精度,想象一下,你家里水龙头如果漏点水,最多就是浪费点钱,但工业上如果阀体密封不好,轻则数据漂移,重则系统瘫痪,更别提高压、腐蚀性介质或者高温环境下的稳定性问题了。

通道间的串扰(Cross-Talk)是个大麻烦,比如你在测8个点的压力,结果第2通道的数据总被第1通道“带偏”,那这阀基本就废了,所以设计时得考虑内部流道优化、材料选择,甚至还得做计算流体力学(CFD)仿真——这对小厂来说,成本和技术储备都是挑战。

2. 成本问题:研发贵,量产也未必便宜

你可能觉得:“不就是个多通阀吗?淘宝上几十块的电磁阀一堆,能有多难?”但现实是,高精度压力扫描阀的零件加工要求极高,比如阀芯的配合公差可能要到微米级,密封材料还得耐化学腐蚀,小批量生产时,单件成本能贵到让你怀疑人生。

更别提校准了——每个通道的压力-电信号关系都得单独标定,否则数据根本不可信,实验室里用用还行,但如果想批量上市,光校准设备投入就能劝退一堆小公司。

3. 市场需求:用的人真的需要吗?

这里就引出了第二个问题:“为什么不用?”

二、为什么很多人不用多通道压力扫描阀?

1. 普通场景下,单通道或少量通道就够了

很多工业现场的压力监测点并不多,比如一个液压站可能就监测泵出口、油箱和过滤器三处压力,这时候,装个多通道阀纯属“杀鸡用牛刀”——还不如直接接三个普通传感器来得简单可靠。

2. 可靠性焦虑:多一个零件,多一份故障风险

工程师最怕的就是设备中途掉链子,多通道阀虽然省了布线,但万一阀体卡滞、密封失效或者电路板烧了,所有通道的数据一起完蛋,相比之下,分散式传感器虽然线多,但至少坏一个不影响其他。

我见过一个案例:某汽车厂测试发动机歧管压力,原本用16通道扫描阀,结果因为阀体内部结焦导致数据异常,差点误判了一批产品,后来他们干脆换成了16个独立传感器——贵是贵点,但省心。

3. 实时性要求高的场景不适合

多通道阀通常采用分时复用(Time-Division Multiplexing)的方式工作,也就是轮流切换通道采集数据,如果你要监测高速动态压力(比如爆炸冲击波),这种“轮询”机制会导致数据不同步,这时候,还不如用高速同步采集卡+多个传感器。

**4. 替代方案太香了

现在很多分布式采集系统(比如NI的CompactDAQ)直接支持多路传感器输入,价格也不比高端扫描阀贵多少,再加上无线传感技术的普及,连布线都省了——谁还非得折腾一个多通道阀呢?

三、那到底谁在用这玩意儿?

多通道压力扫描阀并非一无是处,它的优势场景很明确:

1、空间受限的场合

比如航空发动机测试,传感器安装空间极其有限,这时候一个紧凑型多通道阀能大幅节省体积。

2、长期稳定监测

像气象站、地下管网这类需要长期无人值守的场景,减少接线意味着减少维护点。

3、实验室科研

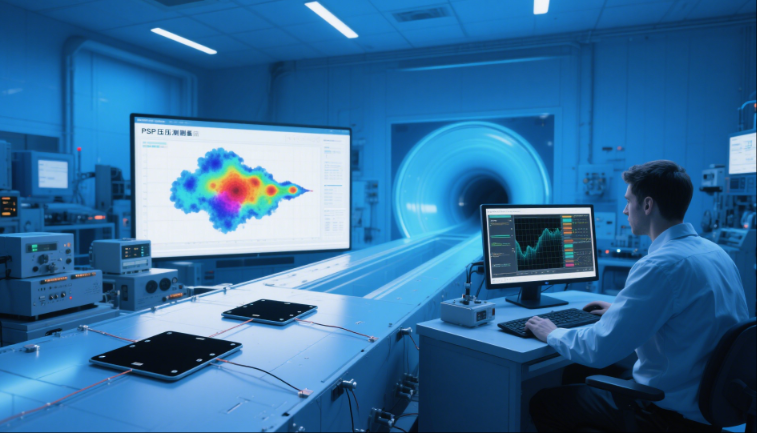

风洞试验、生物流体力学等研究中,可能需要同时采集几十个点的压力,这时候扫描阀的效率优势就体现出来了。

四、不是不好做,而是要看需求

回到最初的问题——多通道压力扫描阀好做吗?

- 技术上不算简单,涉及精密机械、材料和流体设计;

- 成本上,小批量生产很难压低价格。

为什么很多人不用?

- 多数场景下没必要;

- 可靠性、实时性不如分散方案;

- 替代技术(如分布式采集)更灵活。

如果你是用户,先问自己:“我真的需要它吗?” 如果你是制造商,那就得琢磨:“我的客户到底愿意为哪些功能买单?”

毕竟,技术再高级,也得落地到实际需求才行。